Le Mur Païen

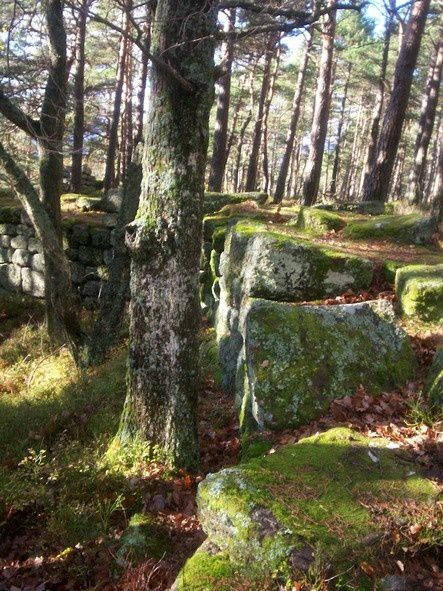

Le Mur Païen est une enceinte de pierres séches qui enserre l’ensemble du plateau du Mont- Sainte-Odile. Les murs s’étendent sur 10.500 mètres de longueur. La surface ainsi délimitée est de 100 hectares environ. L’épaisseur du mur de grès varie entre 1 mètre 20 et 2 mètres. La hauteur primitive devait atteindre 5 mètres. L’enceinte suit la forme des rochers de grès affleurant au bord du plateau.

Les fouilles n'ont jusqu'à ce jour pas donné de résultats probants. Oppidum de la Tène, refuge pour les populations de la plaine, place forte gauloise, fortification romaine, enceinte sacrée… Les hypothèses ne manquent pas. Les datations les plus diverses apparaissent dans la littérature abondante liée au Mur.

Lors de la période romaine, le sommet du Mont a été utilisé par l’armée qui y aménagea pour le moins des postes de guet. Une voie dite 'romaine' mène du village d'Ottrott au sommet du Mont. Elle était dénommée ‘Teufelpflaster’, le Pavé du Diable au Moyen Age. Plusieurs portes à couloir ont été édifiées aux endroits où les voies d'accès traversent le Mur.

L’appellation « Mur Païen » se retrouve, pour la première fois, dans la bulle papale que Léon

Un sentier du Club Vosgien permet de suivre le Mur Païen sur toute sa longueur. ( départ : parking Sainte Odile, balisage : chevalet jaune). La section Nord permet de découvrir la partie la mieux préservée du mur, la porte Koberle, les ruines perdues du Hagelschloss et les superbes châteaux de Dreistein. La partie Sud offre des vues magnifiques sur la plaine : le Rocher du Maennelstein qui surplombe le château de Landsberg, le rocher du Panarama, la Wachtstein.

Les blocs de grès qui constituent le mur ont été taillés sur place, en haut du plateau. Tout au long du Mur Païen, on trouve des carrières à ciel ouvert. La roche était entaillée, puis on insérait des coins pour déliter la roche. L'eau nécessaire était collectée dans des cupules aménagées à proximité des carrières. Le transport des blocs détachés de la carrière était réduit au minimum et se faisait directement à dos d'homme.

Une fois mis en place, les blocs étaient reliés par des tenons de bois, glissés dans des entailles en queue d'aronde. Cette technique peu courante visait à renforcer la solidité du Mur. Cette façon de faire est étonnante et ne se retrouve, en Alsace, que dans l'enceinte protohistorique qui cerne le château de Frankenbourg, situé dans le val de Villé.

Une fois mis en place, les blocs étaient reliés par des tenons de bois, glissés dans des entailles en queue d'aronde. Cette technique peu courante visait à renforcer la solidité du Mur. Cette façon de faire est étonnante et ne se retrouve, en Alsace, que dans l'enceinte protohistorique qui cerne le château de Frankenbourg, situé dans le val de Villé.

Le camp délimité par le Mur est divisé en trois parties, par deux murs transversaux, situés aux endroits où le plateau est le plus resserré.

A proximité des châteaux du Moyen Âge et du couvent de Sainte Odile, le Mur a été détruit. Les blocs ont servis pour la construction des forteresses médiévales.

Marchez ! le long de notre vieil ami !

Pour en savoir plus, n'hésitez pas, cliquez sur ces deux liens

- notre étude de l'histoire et des sites remarquables du Mur Païen

- notre carte interactive du Mur Païen

/image%2F0283978%2F201306%2Fob_51bf5ed76687453a12df1a05c51bfbfd_vignette-obernai.jpg)